난생 처음 취직이라는 걸 하고 6개월이 지났을 때 내 건강 상태는 최악이었다. 분명 세상에서 제일 가볍다는 노트북을 샀건만, 출근길 가방은 천근만근 무거웠다. 사실 숨만 쉬어도 힘들었다. 개도 안 걸린다는 여름 감기를 달고 살았다. 입 안이 죄다 헐어서 염증 구멍이 숭숭 뚫렸다. 근육이며 뼈, 내장에 스며있는 ‘건강’이 하루하루 빠져나가는 게 실감났다. 전신이 안쪽부터 모래성처럼 허물어지는 느낌이었다. 저질 체력이라는 말도 부족했다. 마이너스 체력이었다.

범인은 사회 초년생의 생활습관이었다. 출근, 외식, 야근, 술, 스트레스. 내 일상의 뉴 페이스들은 빠르게 건강을 갉아먹었다. 입사 첫 한 달은 그야말로 매일매일 술을 마셨다. 회식도 많고, 축하도 많고, 술 아니면 구원이 없을 만큼 답답할 때도 많았다. 툭 하면 밤을 새서 일했다. 아침은 걸렀지만 야식은 필수였다. 스트레스는 간식으로 풀었다. 삼시세끼를 밖에서 사먹었다. 내가 직접 요리한 균형잡힌 식사나 도시락은 꿈도 못 꿨다. 6개월 만에 10kg이 쪘다.

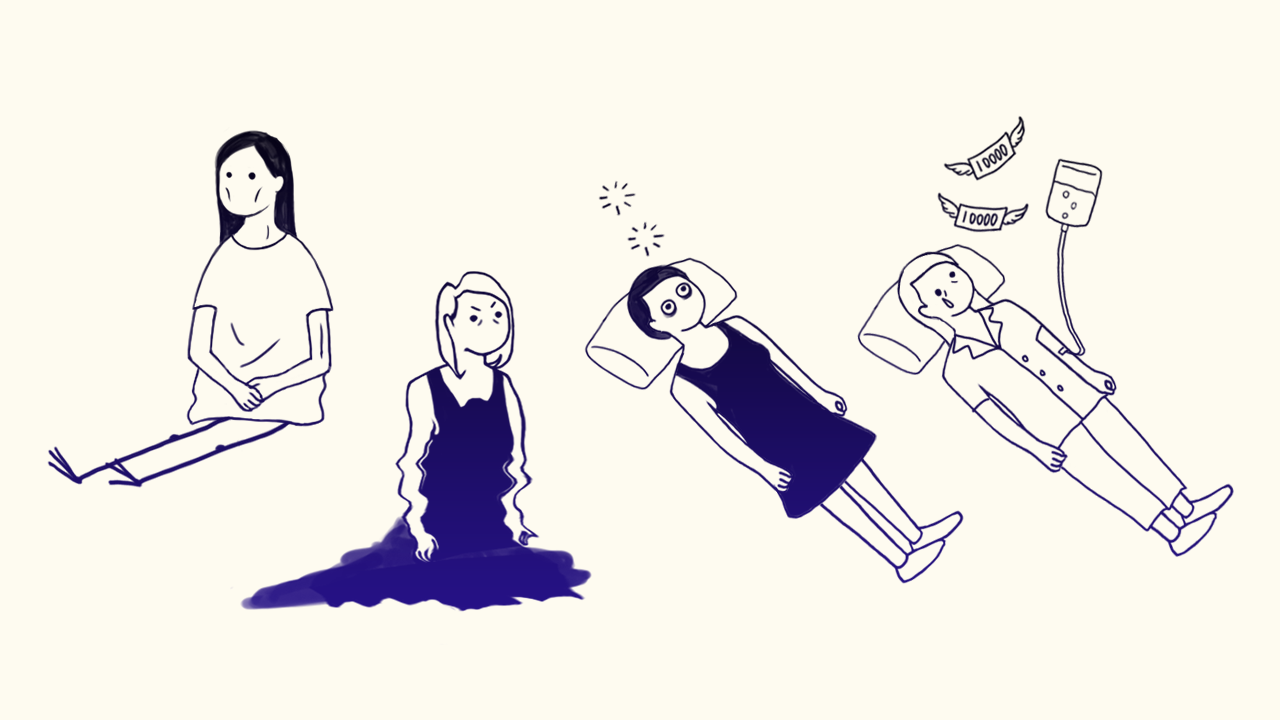

나뿐만이 아니었다. 이제 막 취직한 주변 친구들 역시 고통스러워했다. A는 나와 반대로 힘들면 살이 빠지는 체질이다. 안 그래도 말랐는데 저러다 옷만 남기고 소멸하는 건 아닌지 걱정됐다. B는 ‘화 낼 힘도 없다’라는 게 관용적 표현이 아니라 물리적인 몸 상태 그 자체라는 걸 깨달았다. C는 밤마다 너무 피곤해서 잠이 안 온다는 진퇴양난에 시달렸다. D는 월급에서 병원비를 빼야 실질 임금이라고 주장했다. 취직 후 온갖 잔병치레가 늘었기 때문이다.

이대로는 생활도 일도 지탱하기 어려웠다. 우리는 각자 해결책을 찾았다. 누군가는 한약을 지었다. 누군가는 술을 끊고 식이조절을 했다. 나는 나를 위한 답을 알고 있었다. 운동이 절실했다.

남는 게 시간밖에 없던 백수시절, 나는 3년간 꾸준히 운동을 했다. 발레 스트레칭과 요가가 종합된 2시간 코스의 수업을 일주일에 2~3회 들었다. 한 달에 7만원을 냈다. 그야말로 저렴하고 알찬 생활의 활력소였다. 선생님은 늘 ‘평소에 안 쓰던 근육 단련하기’를 강조했다. 허벅지와 무릎 안쪽에 힘을 주고, 고관절을 쭉쭉 늘려주고, 허리를 똑바로 펴고 중심을 잡아야만 할 수 있는 동작을 알려줬다. 오직 나 자신의 신체에만 집중하는 시간이었다. 몸은 정직했다. 아프고 힘든 걸 참고 노력하면 딱 그만큼씩 발전했다. 시간을 들인 만큼 확실하게 유연해졌고 건강해졌다. 그 때는 환절기에도 감기 한 번 안 걸렸다.

그런데 취직과 동시에 그렇게 좋아하던 운동과 이별했다. 평일 오전 10시30분부터 시작하는 수업이었기 때문이다. 참으로 백수여서 누릴 수 있었던 호사였다. 나름대로 다져왔던 근육은 흔적 없이 사라졌다.

출퇴근 시간이 매우 불확실한 업무를 한다는 건 그만큼 할 수 있는 운동의 선택지가 줄어든다는 뜻이다. 요가, 필라테스, 복싱, 주짓수, 수영 등 평소 관심을 가지던 많은 운동학원을 기웃거려봤지만 도저히 고정된 수업시간을 지킬 자신이 없었다. 평일 저녁이라도 그랬다. 신입기자에게 취재란 끝이 없는 일이었다. 언제 저녁 약속이나 회의가 생길지 몰랐다(기자만 그런 것도 아니다. 대기업 사무직으로 일하는 주변 친구들도 평일 저녁엔 약속 잡기 힘들 만큼 퇴근 시간이 불규칙했다). 아침 일찍 회사 근처 수영장에 간다는 선배도 있었지만, 나는 15분 더 자려고 아침밥을 거르는 처지였다. 샤워 시간을 포함해 출근 시간을 2시간 당겼다간 ‘수면부족사(死)’할 것 같았다.

그만큼 직장을 다니며 운동한다는 건 쉽지 않은 일이다. 서울시 통계에 따르면 2014년 서울에 사는 2~30대 중 주 3회 이상 규칙적으로 운동하는 사람은 15%에 불과했다. 반면 운동을 거의 하지 않는 사람은 30%에 가까웠다. 운동을 하지 않는 이유를 묻자 ‘운동을 할 충분할 시간이 없어서’라고 대답한 사람이 압도적으로 많았다(20대 47.3%, 30대 55.9%).

- 2014, 서울시, (조사명) 20대의 운동 실천 비율

물론 시간에 구애받지 않고 할 수 있는 운동도 있다. 대표적인 것이 헬스클럽이다. 하지만 망설였다. 별로 자랑스럽지 않은 기부의 역사 때문이다. 한 달 치 헬스 등록을 해 놓고 3일 가고 못 갔던 날카로운 작심삼일의 추억. 심지어 대학 내 헬스클럽에 한 학기를 등록하고 단 하루도 가지 않은 적도 있다. 언제든지 갈 수 있다는 건 언제든지 안 갈 수도 있다는 뜻이다. 게다가 학생•백수 때보다 더욱 정신없고 힘든 사회초년생의 일상 속에서 자발적으로 시간을 내 운동하러 간다? 벌써부터 실패의 냄새가 났다.

결국 사회초년생으로서 나의 꾸준한 운동을 위해 필요한 건 두 가지였다. 첫째, 내가 정한 시간에 운동할 수 있어야 한다. 둘째, 돈을 내고 고용한 전문가와 약속을 해서 어느 정도 성실함을 강제해줘야 한다(부지런한 사람들은 이 조건에 공감할 수 없을 것이다). 두 가지를 만족하는 운동은 하나였다. 퍼스널 트레이닝, 줄여서 PT.

헬스클럽에서 일하는 트레이너가 일대일로 운동 스케줄을 짜 주고 운동을 도와주는 것이 PT다. 전문가가 나만을 위해 세심하게 운동을 가르쳐주는 질 높은 서비스다. 그만큼 비싸다. 현직 트레이너로 일하는 친구의 말에 따르면 한 달에 싸게는 3~40만원에서 비싼 곳은 7~80만원까지도 받는다. 수업의 질이 좋거나 땅값 비싼 곳일수록 돈을 많이 받는다.

우리 동네에서 PT를 하는 헬스클럽은 세 군데다. 어느 토요일, 나는 시장조사에 나섰다. A헬스클럽은 문이 닫혀 있었다. 주말에 열지 않는다는 점에서 이미 탈락이었다. 평일에만 두세 번 시간을 내는 건 너무 어렵다. B헬스클럽은 지하에 있어 좁고 어두웠다. 여름에는 너무 습할 것 같았다. C헬스클럽은 좁지만 4층 건물을 통째로 사용해 나름대로 공간을 갖췄다. 헬스 기구도 많았고 새것이었다. PT 회원 등록을 하면 스피닝, 줌바, 요가 GX(Group Exercise, 단체 운동) 수업도 들을 수 있었다. 트레이너들은 처음 보는 사람에게도 친절하게 인사했다. 주말에도 밤 12시까지 운영했다.

정식으로 ‘상담’을 받으러 갔다. 매니저이자 트레이너이신 여자분은 꼼꼼하게 설명해주셨다.

“지금 마침 확장 기념으로 오픈 세일중이에요.”

“오, 얼마인가요?”

“원래는 1세션(50분)에 8만8천원인데요. 지금 3개월치 24세션 한꺼번에 하시면, 1세션에 5만원이에요. 오픈 세일이 이번 주면 끝나니까, 지금 하셔야 제일 저렴하게 등록하실 수 있으세요.”

한 달 8세션 기준으로 40만원. 내 월급의 20%이자 서울시 평균 월세 에 해당하는 돈이다. 3개월치를 한꺼번에 계산하면 120만원을 지불해야 한다. 내 표정에 암울함이 드리웠는지, 매니저가 상냥하게 덧붙였다.

할부도 되세요.

마음속의 저울이 요동쳤다. 돈을 잘 버는 것도 아니면서 운동에 이렇게나 쓰면 사치가 아닐까? 그러나 내 인생에 이보다 운동이 간절했던 때는 없었다. 차라리 일반 회원으로 등록하면 10배는 저렴한데, 내가 더 부지런해지면 되는 거 아닐까? 나를 더 채찍질하고 의지를 갈고 닦아서……

그런 게 가능할 리 없었다. 우왕좌왕 하면서도 회사에 적응하고 한 사람 몫을 하려 힘쓰는 것만으로도 나는 매일매일 스스로를 지나치게 채찍질하고 있었다. 여기서 더 때렸다간 다리가 부러져서 주저앉을지도 모른다. 어차피 나에겐 야근‧술‧외식‧스트레스의 대가로 얻은 월급이 있다. 돈을 내고 질 좋은 운동을 꾸준히 다닐 힘을 얻는다면 월급의 20% 정도는 쓸 수도 있는 거 아닌가. 과로사회에서 체력은 곧 생존이다. 나는 당당해지기로 했다. 그렇게 ‘헬스 푸어’가 됐다.