모든 것의 발단은 즐겨 입던 스키니진의 허벅지가 튿어진 것에서 시작되었다.

나는 살이 쪘다

몸무게를 일부러 재지 않은 지는 햇수가 제법 지난 일이다. 나는 나의 몸을 곧이곧대로 보는 것도, 수치화하는 것도 힘들어했다. 나는 살찐 사람이기 때문이다. 글쎄, 사실 살이 쪘다는 말 자체도 어디서든 손쉽게 입밖으로 뱉기 어려운 일이다. 나는 먹는 것을 사랑하며, 직장에 다니고, 퇴근하면 사람들과 만나는 것을 즐기고 맛있고 향기로운 음식과 잘 어울리는 술을 먹는 것이 인생의 낙이라고 생각한다. 하지만 나의 즐겁기만 한 취미생활이 나의 체형과 결합되는 순간, 그것은 ‘즐기지 말고 참아야 할’ 어떤 것으로 변모한다.

살 쪘어?

다이어트 해봤어?

무슨 요법이 그렇게 좋더라.

운동은 다녀?

안다, 안다. 자기관리. 몸매도 실력. 지겹도록 듣는다. 그리고 어떤 언어와 이론을 배우고 나의 정신을 해방시켜 보려고 해도, 여전히 나는 나에게 덕지덕지 달라붙는 시선과 무언의 질책 앞에서 움츠러드는 사람이다. 무엇보다도 나는 스스로 몸매 관리라는 것을 하지 않겠다고 결심했음에도 불구하고 스스로의 살찜은 상당한 스트레스로 다가온다. 내가 그것을 받아들이려고 해도, 나를 사회가 받아주지 않을 때가 그렇다. 그럴 때, 나는 좌절한다.

옷을 사려는 순간 나는 죄인이 된다

앉아서 공부하고, 먹고, 공부하고, 먹고, 또 공부하고, 먹고, 쓰러져 자고. 오직 앉아있다 누워있기만을 반복하는 고3 수험생 시절부터 내 몸은 살이 급격하게 불었다. 백화점에 가서 55, 아니면 66 사이즈 주세요, 하고 옷을 살 수 있던 시절은 끝났다. 교복 치마의 허리 치수가 두 단계 늘어나면서 그 때부터 지금까지 내가 한국에서 옷을 사면서 들인 버릇은 가장 먼저 사이즈가 있는지를 죄인처럼 찾아보는 것이다. 어찌나, 내 사이즈 있냐는 물음을 던지기도 어려운지. “이 남색 바지, 사이즈 32 있나요? 조금 타이트하게 나온 거라면 34가 좋겠어요.” 몇 번은 그리도 물어 봤다. 그리고 당연하게 돌아오는 답이 1)그 상품은 사이즈가 28까지밖에 없어요, 고객님. 2)재고가 없어요. 3)저희 브랜드에선 29 이상의 사이즈를 만들지 않아요, 고객님. 일 때, 나는 있지도 않은 제품을 허공에 손을 휘저으며 찾길 바랬던 멍청이가 되어버린다.

그래서 나는 어느 순간부터 오프라인 매장에서 옷을 고르는 것을 굉장히 꺼리게 되었다. 외국에 여행을 가서 쇼핑할 때 잠깐 숨통이 트이는 듯 했던 SPA 브랜드들이 줄줄이 한국에 입점했을 때, 그 때서야 나는 꾸물꾸물 가까운 오프라인 매장으로 기어 나가 보았지만 플러스 사이즈 라인은 아예 한국에 들어오지 않았고 분명히 각 브랜드의 사이즈 차트에는 사이즈 0부터 최소한 16(*미국식 사이즈 표기법. 하의 기준으로, 우리나라 여성복의 28은 6~8 정도에 해당한다.) 까지는 기재되어 있는데 한국에 들어온 재고품들은 사이즈 10이 최대였다.

나의 몸에 맞는 옷을 사기 위해 내가 겪어야 하는 수모, 그것은 상상 이상이었다. 옷을 찾아 주려고 접근하는 스태프의 시선마저도 때로는 뒤틀린 자기 의식 속에서 ‘여긴 네 사이즈가 없으니 그만 나가 주렴’으로 보일 때가 있다. 그렇지 않다는 것, 알면서도 여전히 내재화하기는 쉽지 않은 일이다. 예쁜 옷, 트렌디한 옷. 모두 들고 당차게 드레스룸에 들어가 봐도 가슴 사이즈도 크고, 뱃살도 나와 있으며 제법 빵실한 엉덩이를 가진 내가 입으면 모두 분명하게 맞지 않는 옷이 되었다.

거울을 통해 보는 나의 몸을 나는 승인할 수 없었다. 아름다운 옷을 입으면 아름다워져야 하는데, 그 옷의 사이즈와 재단부터 내 몸에 얹어지면 뒤틀리는 것에 나의 자존감은 바닥을 치곤 했다. 그리고 나는 결국 속으로 불평을 중얼거리면서 가게를 나오는 것이다. ‘돈을 쓰고 싶은데, 돈을 못 쓰게 하네.’

옷에 몸을 맞춘다는 말은 최소한 한국에 사는 여성들에게는 우스갯소리가 아니다.

겨울이 되었더니 작년에 사놨던 바지가 작아져서 못 입겠으니 몇 주간은 다이어트다. 이런 소리, 주변에서 맨날 듣는다. 그리고 그것은 대부분 한국 여성들이 스스로의 몸매에 매몰되어 내린 선택이 아니라, 정말로 ‘새로 살 옷이 없어서’ 내리는 결정이다. 업체마다 표준 사이즈마저 들쭉날쭉 한 데다가, 대부분의 국내 기성복 라인은 ‘정사이즈’인 ‘55’를 기준으로 위아래 최대 한, 두 치수까지만 선택권을 준다. 항상 그러한 몸으로 살아야만 정말로 ‘입을 옷’이 있는 20대 한국 여성의 비만율은 세계 최저 수준이다.

내 몸은 죄가 없다는 것 인정하기 운동

그럼에도 불구하고 내 몸을 탓하지 않기란 정말로 어려운 일이다. 사람의 체형, 노력에 따라 달라질 수 있다. 그것에 들이는 자기관리의 노력과 시간을 비웃는 것은 아니다. 다만, 그것이 삶의 취향에 전혀 맞지 않는 사람도 상당수 존재하며, 자신의 몸을 관리하는 것이 자신의 즐거움과 체력을 위해서가 아니라 결국 주변에서 자신을 누르는 압박을 견디는 스트레스보다 관리하는 스트레스가 더 작음을 깨닫고 천착하게 되는 의무인 경우를 훨씬 많이 보았다.

그 틈바구니에서 손으로 잡으면 말랑한 뱃살이 잡히고, 허벅지 사이에 그놈의 ‘갭’은 커녕 통통하게 살이 올라 걸을 때마다 비벼지는 허벅지를 가진 스스로의 몸에 죄가 없음을 받아들이는 것은 일정한 수준의 지지와 사회적 조건이 갖춰져 있지 않으면 불가능에 가깝다. 그리고 나는 그 사회적 조건 중의 하나가, 그러한 체형을 가진 사람들도 아무 거리낌 없이 옷을 사고 패션을 향유하는 것이라고 생각한다.

작은 해방감

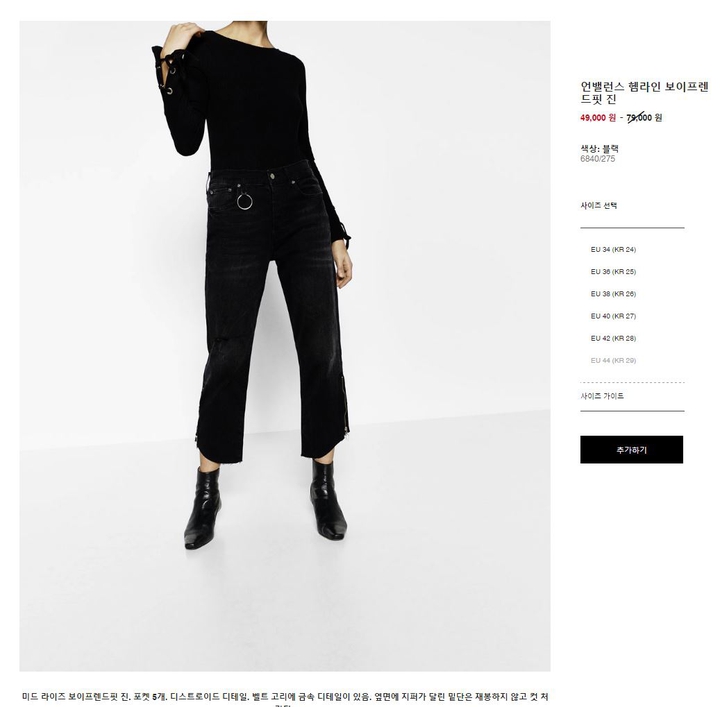

다시 바지 얘기로 돌아가 보자. 바지가 튿어진 것이 약 2주 전인데, 나는 아직 매일 입을 편안하며 아무데나 잘 어울리는 무난한 바지 한 벌을 사지 못했다. 그래서 오늘, 수선집을 찾아 허벅지 부분의 수선을 맡겼다. 블랙 스키니진 한 벌이 사고 싶었던 허리 32~34의 여성은 오늘도 틈이 나는 대로 오프라인 매장과 온라인 샵을 전전한다. 플러스 사이즈 전용 온라인 쇼핑몰 즈음 되어야 나의 사이즈에 맞는 바지를 찾을 수 있다. 사이즈도 없는 카탈로그 위의 화보는 그야말로 그림의 떡이다. 그러면, 그 다음은 취향이다. 무난한 바지 하나 고르기가 그렇게 어렵냐고? 무난할수록 어려운 법이다. 바지의 기장이라든가, 허리가 로우라이즈, 미드라이즈, 하이라이즈인지, 단추로 잠그는지, 지퍼로 잠그는지, 밴딩인지, 재질은 어떤지. 그런 것을 하나 하나 따지다 보면 사이즈의 험난한 예선을 통과한 선택지들이 하나하나 사라져 버린다.

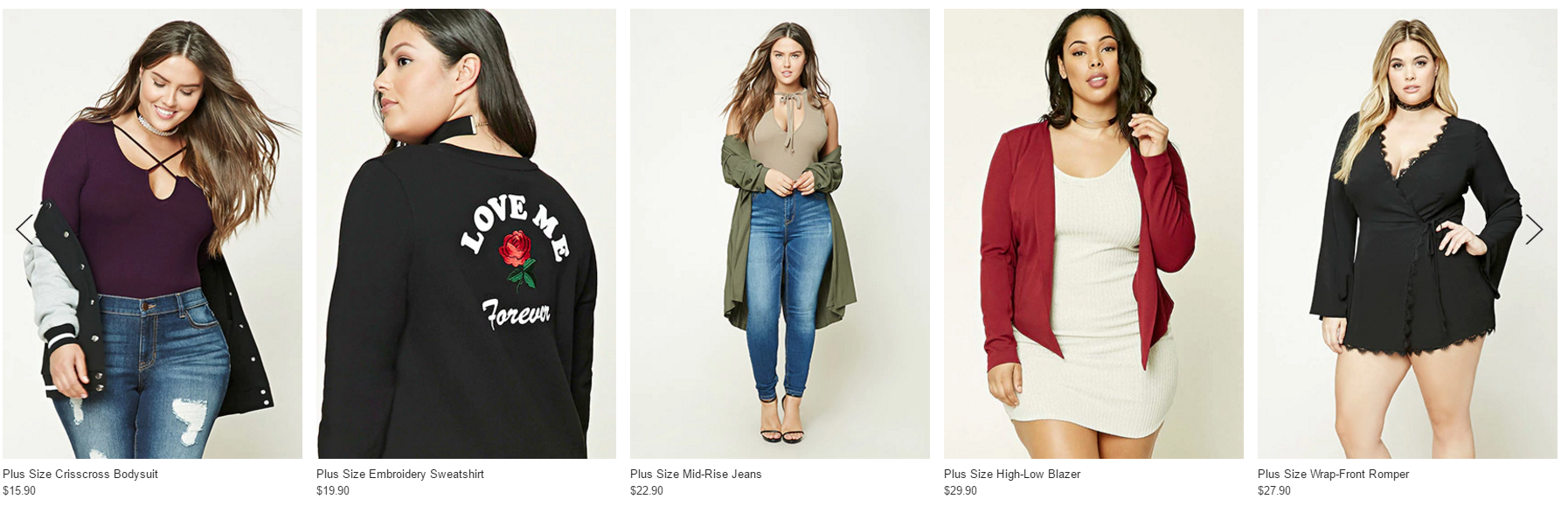

그래서 여행을 가서 마주했던 다양한 외국 브랜드들과 - 멀리서 찾지 않아도, H&M이나 Zara, Forever21같은 국내에서 잘 알려진 SPA 브랜드도 외국에는 플러스 사이즈 라인이 따로 런칭돼 있다 - 외국 패션 미디어에서 소개하는 플러스 사이즈 브랜드를 기어코 온라인으로나마 찾아가게 되었다. 그 순간 내가 느낀 작은 해방감이란.

내 체형, 내 몸에 맞는 옷을 판다면서 국내의 플러스 사이즈 쇼핑몰은 대부분 ‘55 정사이즈’를 입는 여성 모델을 여전히 기용한다. 나는 그것이 나의 몸과는 한참 동떨어진 이상이란 것을 알기에, 그들이 나오는 제품 착용 컷을 믿지 않는다. 그렇기에 거기서부터 다시 쇼핑은 어려워지곤 했던 것이다. 찾아낸 플러스 사이즈 브랜드의 온라인 카탈로그에서 나는 크고, 굴곡지며, 풍만하고 아름다운 몸의 향연을 보았다. 그리고 그들이 보여 주는 패션의 범위가 가장 미니멀하고 기본적인 것부터 어디에서도 보지 못했던 발랄한 프린트와 색까지 걸쳐져 있음을 보았을 때, 약간의 허탈함까지 느꼈다.

‘체형 커버에 탁월해요.’

여느 사이즈의 쇼핑몰에서 안 그러겠냐만, 한국에서 옷을 살 때 옷의 강점이랍시고 적어 놓는 말들 중 가장 많이 본 어구가 저것 같다. 이 말은 특히 플러스 사이즈 쇼핑몰에서 자주 등장한다. 당신이 커도, 안 커 보이게 만들어 드릴게요. 당신이 뚱뚱해도, 안 뚱뚱해 보이게 만들어 드릴게요. 이와 같은 함의를 가진 말을 읽으며, 나는 쇼핑할 때부터 스스로를 후려쳐 놓고는 그래, 그나마 이런 것이나 입어야지, 하면서 주로 얌전한 색깔과 얌전한 무늬를 가진 것들만 사고는 했다.

이렇게 입을 수도 있네. 아니, 이렇게 입어도 너무 예쁘다. 플러스 사이즈 모델들이 입은 플러스 사이즈 의상을 보며 처음으로 입에서 터져 나온 감탄이었다. 작게나마 통쾌한 점? 플러스 사이즈 브랜드들의 의상 치수는 크게 두 가지 타입으로 나뉜다. 미국식 사이즈 0부터 28까지, 정말로 ‘모든 사이즈’를 위한 타입와 ‘1, 2, 3’, ‘1X, 2X, 3X’ 등으로 자체 사이즈를 새로 확립한 타입. 후자의 경우엔 가장 작은 옷이 우리나라 사이즈로 치면 77.5~88이다. 나에게 그 새로운 사이즈는 꼭 다음과 같은 말을 외치는 것 같았다. 당신이 이 옷을 입을 만큼 크지 못하다면, 당신은 이 옷을 예쁘게 소화할 수 없다. 그래서 더할 나위 없이, 기뻤다.

그리고 모니터 밖의 일상

잠시 그 옷들과 온라인 카탈로그를 즐겨 보다가 창을 끈다. 온라인 사이즈 차트를 꼼꼼히 가늠해 보며, 숙고할 시간을 갖는다. 그리고 옷장을 본다. 주변으로부터 ‘뚱뚱하다’는 딱지를 은연 중에 받아들었을 때부터, 시간이 거의 멈추다시피 한 우울한 옷장을 본다. 여름에도 함부로 짧은 옷을 입지 않았다. 살이 토실토실 오른 허벅지를 보여주고 싶지 않아서였다. 겨울에는 더욱 꽁꽁 싸매면서도 덩치가 산만하게 보이는 것이 싫어 축소되어 보이는 색깔만 주구장창 골랐다. 그리고 그 옷들이 나를 꾸짖는다. 이렇게 볼품없는 걸 보면서도, 너는 정말로 ‘다이어트’를 할 의지가 없어? 오늘 본 형형색색의 옷들은 답한다. 응. 없어. 그러지 않아도 돼.

그래서 바지를 결국 샀냐고?

아직 사지 못했다. 내가 원하는 것은 굳이 기모가 붙어 있지 않아도 되는, 아무 상의에나 쉽게 입을 블랙 스키니 진이다. 이왕이면 입어 보고 살 수 있다면 좋겠는데. 하지만 나는 내가 하루, 이틀 후에는 참지 못하고 온라인에서 또 다시 바지를 살 것이며 - 왜냐면 오프라인에서는 내 사이즈를 피팅할 곳이 없기 때문에 - 사서 입어 보고 실측된 사이즈와 바지 사이즈가 다른 데에 분노를 터뜨릴 것이며, 눈물을 머금고 교환 배송비를 넣어 다시 쇼핑몰 측에 바지를 보내 한 치수 크거나 한 치수 작은 사이즈를 받을 것이다. 그것이 한국 사회가 ‘여자는 50kg가 넘으면 몬스터!’같은 말을 공공연하게 즐기며 만들어낸 그림자다.