낙태를 결정했을 당시 난 임신 5주에서 6주로 넘어가고 있었고, 이미 생활에 불편을 느끼고 있었다. 화장실에 가는 횟수가 많아졌으며 눕고만 싶은 무기력한 날들이 이어졌다. 무엇보다 입덧이 시작되면 주변인들, 특히 가족들이 알아차리는 건 시간문제기에 불안했다. 그런 이유로 임신중절약인 미프진의 배송 기간과 여차하면 세관에 걸려 못 받을 수도 있는 위험을 감수할 수 없었다.

나는 남자에게 임신중절수술이 가능한 병원을 찾아 예약하라고 일렀다. '내가 지금 이런 상태이고, 앞으론 어떤 상태일 텐데, 너도 뭐라도 해라'하는 생각에서였다. 남자는 병원 예약에 성공했고, 이틀 후 나와 남자는 서울로, 남자가 찾은 병원으로 향했다. 병원은 블링블링 그 자체였다. 환하다 못해 눈이 부시다시피한 넓은 실내, '나 트렌드요'하고 외치는 듯한 수많은 레일 조명, 반짝이는 타일 바닥. 의도는 알겠지만, 당시 난 병원 인테리어의 모든 게 혐오스러웠다.

중절수술의 자격

이미 나는 동네 병원에서 임신여부와 주수까지 확인한 상태였지만 중절수술의 자격을 얻기 위해 처음부터 다시 검사를 해야 했다. 이런저런 명목으로 10만원 쯤 되는 돈이 빠져나갔고, 나는 또 괜히 이 병원의 인테리어가 싫어졌다. 허나 이 수술을 위해 무엇을 필히 하고 무엇을 안 해도 되는지 몰랐기에 그저 인조대리석 카운터의 마블 무늬만 노려볼 뿐이었다. 그로부터 다시 이틀 후 수술을 위해 새벽부터 일어나 금식 상태로 상경한 나와 남자는 예상치 못한 벽에 부딪치고 말았다. 혈압이 너무 높게 나온 것이다. 불안감 때문에 일시적으로 그럴 수 있다고 해 나는 회복실로 옮겨졌다. 회복실은 과하게 블링블링한 병원의 일부가 맞나 싶을 정도로 비참했다. (절대 불가능했겠지만 멘탈을 다잡고) 그곳에서 명상이나 했어야 했는데 나는 그만 폰을 집어 이런저런 기사들 끝에 여성혐오 관련 기사를 보고야 말았고, 잠시 후 들어온 간호조무사는 전보다 혈압이 더 올랐다며 당황해 했다.

그리하여 나와 남자는 내과에 가야했다. 혈압은 160을 넘어 170을 향해 가고 있는 중이었다. 블링블링한 병원에서 일러준 대로 '산부인과 레이저 수술을 할 예정인데, 혈압이 높아도 수술이 가능하다는 의사소견서가 필요하다'라고 운을 뗀 뒤, 각종 검사와 “임신하신 건 아니죠?”하는 의심 끝에 소견서를 손에 넣을 수 있었다. 죄목이 하나 더 늘고 있었다.

처음 임신 사실을 확인한 동네 병원에서 출산 여부를 묻던(정확히 말해 그냥 출산 여부가 아니라, 이 병원에서의 출산 여부) 카운터 직원에게 '갑작스러운 일이라 어떻게 할지 모르겠다'고 하자 순식간에 분위기가 다큐에서 느와르로 바뀌던 모습, 두 번째 병원의 반짝반짝한 인조대리석 카운터에서 말소리를 낮춘 채 은밀하게 진행되던 질의응답, 무려 수술 당일, 수술은 차치하고 거짓말로 내과의 소견서를 받아야 하는 상황에 난 무력감을 넘어 온전치 않은 사람 취급을 받는 것 같았다.

급기야 나는 남자가 찾은 블링블링한 병원을 버리고 다른 병원을 찾아냈다. 적당한 조도의 소박한 분위기를 풍기는 병원 내부, 조금은 촌스러운, 톤 다운된(시간이 흘러 변색된 것으로 보이는) 패브릭 소파, 의사의 단단한 얼굴과 말투. 나는 왜인지 안심이 됐다. 수술실에 누워 혹시라도 마취가 잘 안 될까봐 최선을 다해 숨을 들이쉬고 내쉬던 나는 몽롱한 기분과 함께 정신을 잃었고, 그 후로 수술이 진행되었다. 내가 모르는 시간들이 지나고 헛소리를 하며 일어난 나는 간호사의 부축을 받아 회복실로 갔다.

그리곤 얼마 안 돼 다리를 똑바로 펴지 못한 채 몸을 이리저리 꼬아야 할 만큼 정체 모를 고통이 찾아왔다. 무언가가 질과 아랫배를 오가며 후비는 듯한 고통이었는데, 여전히 형언하기가 어렵다. 고통이 조금 나아졌을 때 간호사가 들어와 그녀의 주먹보다 큰 솜뭉치를 내 질 속에 넣었다. 참혹했다. 피를 흠뻑 빨아들인 솜뭉치를 빼낼 때는 얼굴의 온 근육이 구겨지는 것 같았다.

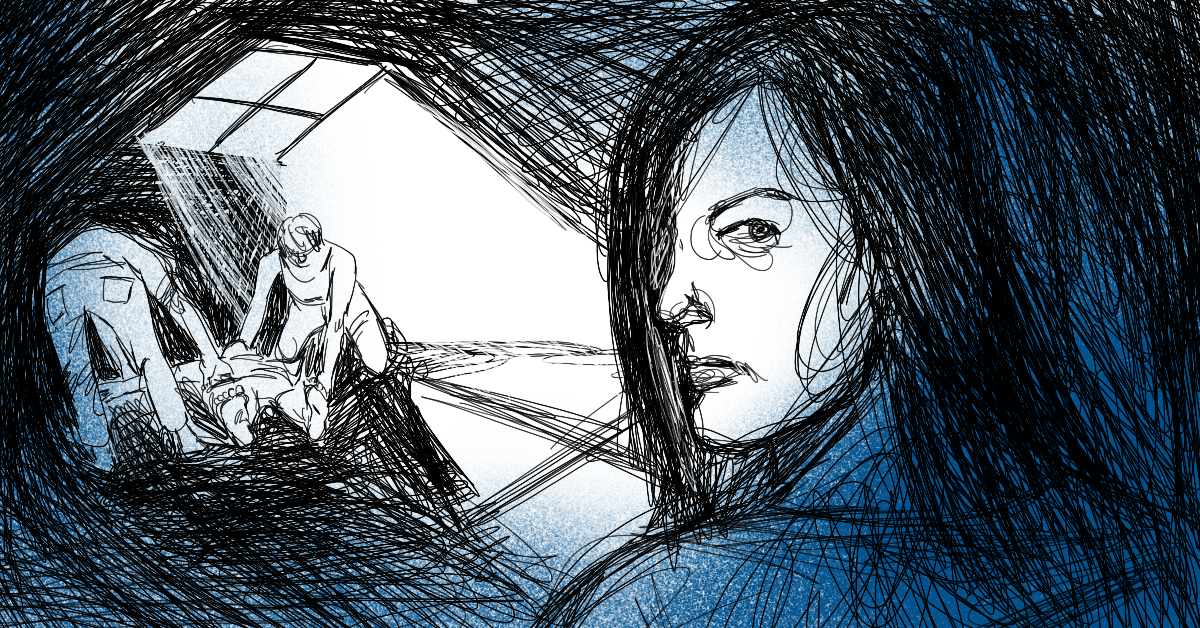

이 상태로는 당연히 집에 갈 수 없었고, 약을 처방받은 후 나와 남자는 먹을 걸 사서 호텔로 향했다. 오버나이트 생리대의 2.5배 크기 정도 되는 기저귀를 찬 채. 새벽에 꾼 꿈 속에선 같이 사는 친구들이 다락방에 시체를 숨기고 있었다. 덕분에 잠에서 깬 나는 화장실로 가 기저귀를 갈았다. 또 다른 악몽 같았다. 시체는 아니었지만 나 역시 계속 숨고 숨기고를 반복하고 있었다. 처치를 위해 병원을 다녀온 다음날은 미처 안에서 빠져나오지 못한 핏덩어리가 끊임없이 흘러 나와 일상생활이 불가능했다. 나는 그렇게 하루의 대부분을 누워있어야 했다. 요즘도 가끔 맥가이버칼 같이 날카로운 것이 어설프게 질을 째서 아랫배까지 올라가는 듯한 통증을 겪는다. 짧지만 그 순간의 고통은 나를 정말이지 꼼짝 못하게 만든다. 그렇게 내 몸은 낙태를 한 몸임을 상기하게 된다.

죄인이라고, 당신이 말할 수 있어?

그리고 지금, (낙태를 하지 않았다면) 곧 출산예정일이라는 걸 떠올림과 동시에 더 이상 내가 다녔던 동네 산부인과에 가지 못한다는 사실을 깨닫는다. 병원엔 내가 임신을 한 이력이 남아있고, 그 기록에 따르면 난 지금 만삭의 임산부가 됐어야 하는데, 그 대신 낙태죄를 저지른 죄인으로 살고 있으니.

수술 후 가끔씩 어설프게 질을 째는 듯한 고통을 주는 (가상의) 맥가이버칼을 대할 땐 얼굴이 일그러지지만 어설픈 이유들을 앞세워 낙태죄를 주장하는 이들을 보면 고통을 넘어 헛웃음이 난다. 그러니까, 아직도 내게 치뤄야 할 죗값이 남아 있다고? 낙태가 여성의 몸에 지우는 부담을 제대로 이해하고 있다면 도저히 불가능한 주장이다. 낙태죄가 사라져야 하는 이유는 간단하다. 나의 고통은 죄가 아니기 때문이다.