“일단 인바디부터 할까요?”

트레이너란 만나자마자 사람을 저울 위에 올리는 직업이다. ‘인바디’라고 불리는 기계에 양말을 벗고 올라가라고 한다. 원래도 체중을 잘 안 재는데 매번 신발, 양말 벗으라고 하는 게 그렇게 귀찮을 수가 없다.

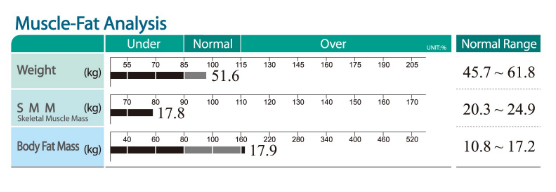

아주 오랜만에 재 본 나의 무게는 생각보다 묵직했다. 트레이너는 ‘과체중’이라고 진단했다. 무게보다 중요한 건 체지방이라면서 세 개의 막대그래프에 형광펜으로 겹겹이 동그라미를 쳤다.

“회원님, 여기 보시면요. 체중, 근육, 지방 순서로 그래프가 있죠? 근데 체중은 많고, 근육은 적고, 지방은 너~무 많아서 그래프 끝 부분을 이어보면 C 모양이 돼요. 이게 D 모양이면 가장 좋고, 적어도 일자 모양으로는 만들어야 돼요.”

“그러면 건강해지나요?”

“그렇다고 봐야죠.”

“어떻게 하면 그래프를 바꿀 수 있어요?”

트레이너가 눈을 빛냈다.

“제가 시키는 대로 하시면 돼요!”

결론부터 말하자면 나는 트레이너가 시키는 대로 할 수 없었다. 그는 바라는 게 너무 많았다. 인바디를 끝내고 나한테 건넨 ‘식단’에는 4주치의 아침, 점심, 저녁 메뉴가 적혀 있었다. 아침은 주로 고구마, 단호박, 브로콜리, 감자, 우유, 계란으로 이루어져 있었다. 점심은 쌀밥에 나물 종류 몇 가지, 저녁은 주로 닭가슴살이나 연어 샐러드, 자몽, 바나나, 방울토마토 등 과일이었다. 다른 회원들에게도 같은 걸 권하는 것 같았다.

나는 이 식단표를 받자마자 트레이너에게 그대로 다시 돌려줬다. 그는 대단히 절망한 표정이었다.

“식이를 하셔야 되는데...”

“저는 못해요. 사실 아침에 뭐라도 챙겨 먹는 것도 벅차요. 점심이나 저녁에 도시락을 쌀 수도 없고요.”

“시간을 조금만 내시면 돼요, 회원님.”

“아니요. 저는 못 해요.”

한 때 삼시세끼를 내 손으로 챙겨 먹은 적이 있었다. 집에서 나설 때 점심, 저녁 도시락 2개를 한꺼번에 챙기곤 했다. 돈도 아끼고 건강해지는 일석이조를 노렸던 시절이다.

그래서 도시락을 싸려면 어떤 과정을 거쳐야 하는지 잘 알고 있다. 먼저 최소 전날 저녁에 원하는 재료를 냉장고를 채워놓아야 한다. 너무 많이 사놓으면 음식이 썩고, 너무 적게 사놓으면 도시락을 못 싼다. 만들 시간도 필요하다. 고구마, 계란, 닭가슴살을 미리 삶아 놓거나 샐러드를 미리 썰어 놓을 수도 있지만 맛없어질 위험이 있다. 다 먹고 나면 식기를 깨끗하게 씻어서 말려 놓아야 한다. 가방도 바꿔 가며 빨아 줘야 한다. 상당히 귀찮다.

맛없는 음식을 챙겼다가 남기면 더 귀찮아진다. 들고 다니는 동안 상하기 때문이다. 결코 남기지 않을 맛있는 도시락 메뉴를 생각하고, 만들고, 뒷정리하는 일련의 과정은 분명히 ‘일’이었다. 처음 들어간 직장에서 주어진 일도 감당하지 못하고 허덕이는 나로서는 더 이상 인생에 어떤 종류의 일도 늘리고 싶지 않았다.

사회생활을 배워가는 시기에 타인과 먹는 점심식사와 저녁식사는 제법 중요한 역할을 할 때가 많다. 취재 때문에 누군가를 만나 함께 식사할 때도 있고, 선배들과도 밥을 먹으며 편하게 나눈 이야기가 늘 결정적인 도움이 됐다. 일하면서 사람 간에 생긴 오해나 갈등도 결국 밥 먹고 술 마시며 바로잡았다. 물론 차를 마시면서 얘기할 수도 있을 것이다. 그러나 다들 너무 바빴다. 바쁜 와중에도 밥은 먹었다. 그래서 일로 만난 사람들과는 주로 밥을 먹으면서 대화했다. 트레이너가 제시한 식단을 주중에도 꾸준히 지키려면 지금과는 다른 일을 해야 한다.

트레이너들이 추천하는 건강 식단을 지키기엔 돈도 부족하다. 고도 비만 여성이 PT를 통해 건강을 되찾는다는 내용의 만화 <다이어터>에는 저소득층 10대 여성이 나온다. 자몽, 닭가슴살, 샐러드로 이루어진 식단을 보고 그녀는 당황한다. 싸고 열량이 높은 정크푸드나 라면으로 끼니를 때우던 사람에게 한 개에 몇천 원씩 하는 과일은 낯설 수밖에 없다. 헬스에 월급을 다 바쳐서 돈을 최대한 아껴야 하는 나로서도 공감 가는 내용이다.

트레이너의 욕심은 식단에서 멈추지 않았다. 그는 운동 시간도 마구 늘리고 싶어 했다. 나 같은 저질 체력에게 스쿼트 30개, 케틀벨 스윙 30개, 런지 20개 하고 30초 쉬는 세트를 5개나 시켜놓고 내가 헉헉 거리고 있으니까 안쓰럽다는 듯이 이런 망언을 하는 거다.

“운동을 많이 하면 할수록 덜 힘들어져요. 솔직히 요 정도 운동은 매일매일 해도 근손실 같은 거 없는데. 매일매일 나오셔도 되는데. 그럼 진짜 좋을 텐데.”

나는 달리 할 말이 없었다.

“그러면 제가 잘리겠죠?”

자나 깨나 내 건강만 생각하는 트레이너는 내가 직장이 있다는 사실을 까먹은 모양이다. 트레이너는 체육관이 직장이고 건강한 게 직업이라서 그런지, 운동이나 식단을 위해 들여야 하는 시간과 노력을 오로지 ‘의지’ 문제인 것처럼 대수롭지 않게 말했다. 그게 그렇게 얄미울 수가 없었다.

트레이너는 일주일에 2번 PT수업을 잡으려고 내가 얼마나 애쓰는지 몰랐다. 주간지 기자다보니 상대적으로 시간을 낼 수 있는 월요일이나 화요일 중 한 번, 그리고 주말에 한 번. 그게 다였다. 더는 어떻게 해도 시간이 안 나왔다. 이나마도 취재 때문에 취소할 때도 많았다.

나만 게으른 줄 알았더니 그렇지도 않았다. 직종 불문하고 꼬박꼬박 운동을 하는 부지런한 친구들에게 물어봤다. 일주일에 몇 번 정도 운동을 하냐고. 다들 겨우 한 번이나 두 번 시간을 내는 처지였다. 야근이 몰리는 시기에는 그나마도 못한다. 주말이 되어도 피로가 누적된 몸이 아파서 운동을 못 간다. 그러면 다음 주는 몸이 더 아프다. 운동 할 시간도 없이 일하다가 몸이 아프고, 몸이 아픈데 운동할 시간도 없는 악순환이다. 이거 한 번 걸려들면 끊어내기 힘들다. 몇 년 쌓이면 암 걸릴지도 모른다.

어떤 친구는 이런 말도 했다.

내 트레이너는 내 하루 일과를 듣더니 더 이상 헬스장 더 자주 오라는 소리 안 해. 깜짝 놀란 것 같더라. 자기가 봐도 이게 한계인 거지. 정말 마른 수건 쥐어짜듯이 시간을 낸 거라고.

그렇게 아등바등 시간 내서 헬스장에 오면, 비로소 내 몸에만 집중할 수 있는 시간이 될 거라고 생각했다. 하지만, 꼭 그렇지는 않았다. 아무리 돈을 많이 내도 헬스장이 여성의 몸을 다루는 방식에서 자유로울 수는 없다. 헬스장에서 내 몸이 겪은 일에 대해 할 말이 너무 많다.